:

:

2521

本日は、7月30日(水)~8月1日(木)に行われた工業科2~3年生の希望者でアーク溶接特別教育講習会の様子をお届けいたします。

7月30日(水)1日座学

7月31日(木)午前座学~学科試験、午後実習

8月1日(金)1日実習

の3日間のスケジュールで実施されました。

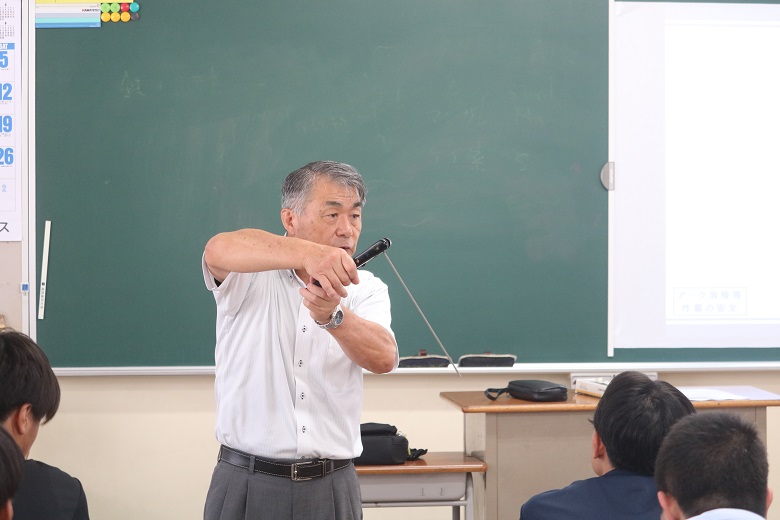

1日目の講師は、一般社団法人日本ボイラ協会鹿児島支部 事務局長 森園 尚先生です。

2日目の講師は、一般社団法人日本ボイラ協会鹿児島支部の池田 信博先生です。

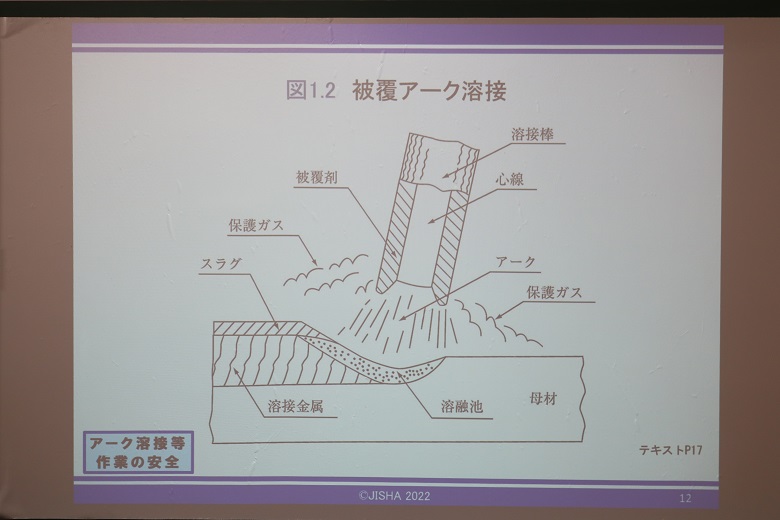

そもそもアーク溶接とは金属と金属をつなぎ合わせる溶接方法の一種です。金属をつなぎ合わせるには、それぞれを溶かさなければなりません。溶かすことで金属が混ざり合うので、それを冷やして固めるというのがアーク溶接の仕組みです。

生徒は、まず理論の習得のため真剣に講師の先生の話しを聞いている様子でした。大事なところはテキストに追加で書き込みをしていました。

アーク溶接では、アーク溶接機とアーク放電という電気現象を発生させる「溶接棒」を使います。まだ座学の段階ですが森園先生が身振り手振りでどのようなものか、溶接棒の使用についての姿勢や注意事項を話されていました。

実技講習ですが大変危険な作業なので、講師の先生方も慎重に細かい指導を徹底されていました。

森園先生より引き続き溶接の取り扱いをしっかり学んでいきました。

まばゆい光が発生するため、目や皮膚を保護するために、溶接面を使用します。手にはぶ厚い皮の手袋をはめています。

まばゆい光が発生するため、目や皮膚を保護するために、溶接面を使用します。手にはぶ厚い皮の手袋をはめています。

森園先生のお見本から始まり、危険を伴う作業なので、丁寧に細かく指導していただきました。受講者は安全に十分注意して溶接に臨んでいきました。

金属には、溶け始める「融点」という温度があり、融点以上の熱を加えることで溶かせます。アーク溶接では、約5,000℃から20,000℃の高温を発生させる放電現象の「アーク」を使い、融点以上の熱を接合部分に加えます。鉄の融点は約1,500℃から2,500℃なので、ほとんどの金属を確実につなぎ合わせられる溶接方法と言えます。

自動車工学コース2年1組 城戸 彩音さんにコメントをいただきました。

学科は、溶接の仕方だけでなく、溶接の危険性、溶接棒の材料など幅広く勉強し、講師の森園先生、池田先生は、自身の経験談やこれからについてのアドバイスも交えながら話してくださり、とても分かりやすかったです。実技は、最初お手本を見たとき、私に出来るか不安でしたが、ちゃんと言われたとおりにしたら出来るようになりとても嬉しかったです。まだ上手に出来るとは言えないですが、これからの就職、進学に生かしていきたいと思います。

これで3日間に渡ったアーク溶接特別教育講習は終了となりました。懇切丁寧に指導をしてくださった一般社団法人日本ボイラ協会鹿児島支部の森園先生、池田先生に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

受講者の皆さんもお疲れ様でした。工業科2・3年生の皆さんは、自分の専門分野(機械・電気・自動車)の技術向上と資格取得をさらに進めてほしいです。そして、進路実現に向けての準備も進めていかなくてはなりません。

そして、資格取得はたやすいものではありません。資格取得に関する受講料はテキスト費を含めて決して安いものとはいえません。この資格を取得するという皆さん、将来の自分の道につながってくるということを肝に銘じて、今後も引き続き頑張り抜いてほしいと思います。